Un giorno che non ti aspetti vedi il mondo da un altro punto di vista. Fino al giorno prima eri certo che ci fosse qualcosa che ti piacesse e basta, anzi no, qualcosa di cui eri innamorato fino a perdere il sonno, ma che stava lì, era davanti a te e tutto quello che ti interessava era quel rettangolo, un paio di canestri alle estremità, una decina di giocatori che andavano avanti e indietro tra cui c’eri anche tu. Fine.

Poi quel giorno scopri che dietro quel rettangolo c’è altro.

Altro a volte è poco, pochissimo, ma a volte, come questa, è tutto.

È il mondo che non conoscevi, sono i segreti che permettono a quei dieci matti di stare lì per ore e ore a gettare il sangue, è capire ogni singolo movimento a cosa serve e come quel movimento può…

migliorare per far sì che la squadra per cui tu sei schierato, può vincere.

Detta così, nulla di strano.

È la professione di allenatore, quella che ci fa ammattire i giorni e le notti per cercare quello schema, quella modalità, quella strategia, a volte persino quella parola che, messa sulla bilancia impercettibile delle emozioni, fa capovolgere il risultato di quel pizzico che serve ad andare in paradiso oppure precipitare all’inferno.

Già, perché è questo ciò che succede in una partita.

Ogni volta sei in bilico sul baratro, con i piedi già mezzo fuori, e la palla che danza sull’anello all’ultimo secondo e decreta come il più severo giudice se precipiterai oppure se potrai tornare quel mezzo passo indietro per salvarti la vita.

E la settimana dopo si ricomincia, e poi di nuovo, e di nuovo ancora.

Gioia o maledizione, inferno o paradiso, gloria o polvere.

E la capacità di un allenatore sta nel non ingoiare tanta polvere quando è costretto a cadere né beatificarsi troppo quando quella la palla entra.

Una volta la nostra formazione tecnico tattica la facevamo sui libri oppure, al massimo, guardando la televisione e ascoltando i commenti di Aldo Giordani (quello che inventò la parola “bombe” quando qualche giocatore dell’Ignis, della Sinudyne o della Simmenthal centrava il tiro da tre punti).

Oggi la formazione è diventata più multitasking e la facciamo sul web, con i Pao o con le app, ma insomma, cambiano gli strumenti senza mutare, di una sola virgola, lo scopo ultimo: quello di mettere la palla arancione dentro un anello arancione e, per converso, impedire che gli avversari facciano la stessa cosa.

A un certo momento a quelli che fanno (o, come me, che hanno fatto) questo lavoro, ogni tanto sentono qualcuno di quelli super bravi – perché allenano in America o all’est – che un giorno dicono una cosa nuova e quella cosa sembra bella e meravigliosa solo perché l’hanno detta quelli, perché se la stessa cosa la dicesse il giovane allenatore del campetto dei salesiani allora sarebbe una stronzata colossale.

Se hai un minimo di sale in zucca è lì che capisci la verità.

Capisci l’unica verità che riguarda tutti, proprio tutti quelli che ruotano intorno a questo pazzo sport, e cioè l’unica verità è la più banale e assurda delle verità, ed è che non c’è nessuna verità.

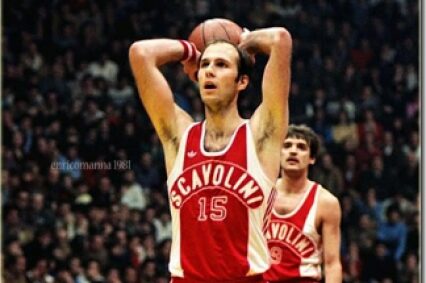

Perdiamo gli anni, i decenni, a insegnare la biomeccanica del tiro, la scienza ergonomica della posizione, dei piedi, delle ginocchia, dei gomiti eccetera, con tutti i millimetrici meccanismi che regolano il gesto più importante di questo sport, dopodiché arriva uno che tira con entrambe le mani da dietro la nuca, la palla nemmeno la guarda, gli parte in una posizione di completo disallineamento tra occhi, mani, arti inferiori e superiori, eppure fa sempre canestro, e allora capisci che le regole sono una follia.

Ci sono solo due cose: le eccezioni e il cuore, e queste sono le uniche cose di cui non puoi fare a meno.

Il basket è un po’ come l’amore: è una gran fortuna che nessuno lo sappia spiegare fino in fondo.

Ah per la cronaca, quel giocatore esiste davvero e faceva canestro per davvero e tirava veramente in un modo impossibile e si chiamava Mike Sylvester.

Chiedi chi erano i Beatles e qualcuno forse si ricorderà anche di lui.

28 thoughts on “Chiedi chi era Sylvester”

I commenti sono chiusi.